Barangkali yang membikin nihilnya perasaan diterima itu bukan karena ketiadaannya, namun karena tidak ada yang menyampaikannya.

Sebenarnya saya sering ragu dengan terjemahan karya-karya asing ke dalam bahasa Indonesia. Membeli buku-buku terjemahan ibarat memilih kucing dalam karung. Barangkali kita memang telah mendengar keistimewaan buku itu. Sayangnya, saat diterjemahkan ke dalam bahasa lain, semacam ada yang tidak pas. Barangkali ada banyak kata-kata yang hanya cocok bila dituliskan dalam bahasa tertentu. Dan bila dituliskan ke dalam bahasa lainnya, kesannya justru jadi seperti dipaksakan. Namun syukurlah, karena Jonjon Johana adalah pengecualian. Setidaknya untuk satu buku yang baru saja saya baca.

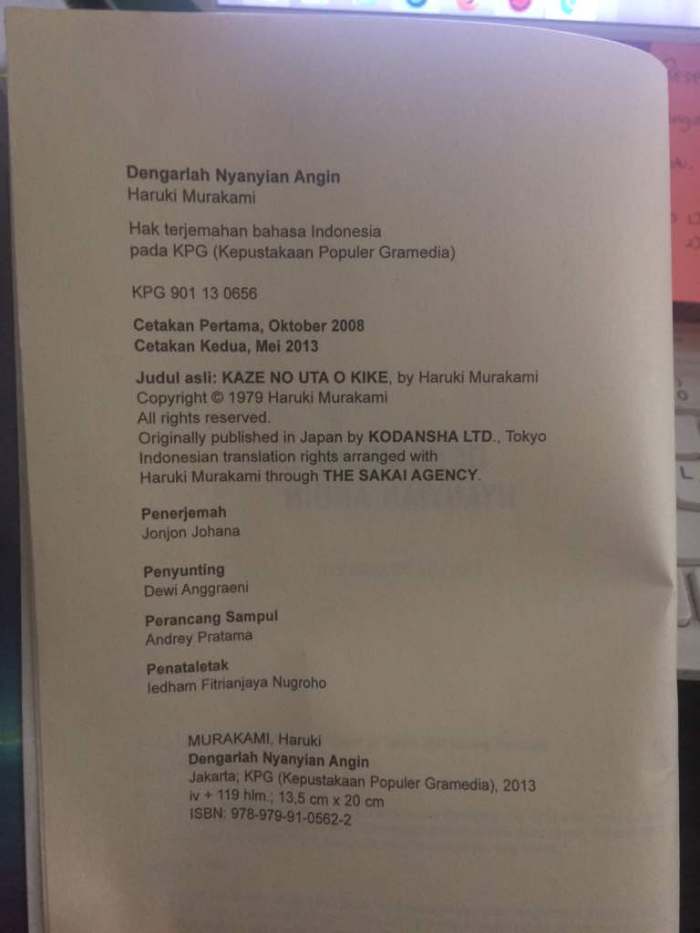

Subuh ini saya menamatkan Dengarlah Nyanyian Angin milik Haruki Murakami yang diterjemahkan oleh Jonjon Johana. Ini adalah tulisan pertama Murakami yang saya baca sampai selesai. Ada banyak yang menyarankan untuk membaca Norwegian Wood atau Kafka on the Shore terlebih dahulu. Entah karena apa. Barangkali karena yang saya dengar, Norwegian Wood menjadi semacam maskot bagi karya-karya realis Murakami dan Kafka on the Shore sebagai simbol bagi tulisan-tulisan surealisnya. Tapi ini cuma firasat saya. Karena toh saya tidak pernah menanyakan apa sebabnya dan saya memang belum membaca keduanya.

Sebenarnya kira-kira 1,5 tahun lalu saya pernah mencoba membaca novel ini. Tapi tak pernah lebih dari halaman 20. Saya bilang saya enek dengan tuturan Murakami. Bukannya saya tak suka tulisan-tulisan muram. Sebagian besar tulisan yang saya baca pun cenderung gelap dan muram. Namun saya tak paham dengan kemuraman Murakami. Waktu itu kemuramannya semacam menjadi kemuraman yang dibuat-buat.

Sebagai pembanding –entah masuk akal atau tidak- pada dasarnya saya cukup menyukai tulisan-tulisan Yasunari Kawabata. Ada sejumlah novel dan cerpen miliknya yang sudah saya baca. Beberapa bahkan saya baca ulang. Tulisan-tulisan Kawabata juga cenderung muram dan lirih. Tapi saya menyukai kemuramannya sejak awal karena saya paham apa yang membikinnya muram. Kawabata adalah bagian dari generasi yang menanggung malu akibat kekalahan dan keporak-porandaan Jepang di era Perang Dunia. Ada kesedihan turun-temurun yang disampaikan lewat tulisan lirih yang menjadi ciri khasnya.

Seorang penulis pernah berbicara perihal pembacaan Dengarlah Nyanyian Angin saya yang tidak selesai. Dia bilang, saya tidak bisa menyelesaikan pembacaan novel ini karena sebenarnya saya pun enek dengan hidup saya sendiri. Katanya, novel itu menceritakan kehidupan manusia urban. Makan. Bekerja. Minum bir. Bercinta. Tidur. Makan. Bekerja. Minum bir. Bercinta. Tidur. Begitu berulang kali. Bukan kehidupan yang kosong, tapi kehidupan yang diisi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Dan katanya; “Menurutku kamu pun seperti itu, Mar.” Sial!

Kalau ditanya menyoal pernyataan itu, saya sendiri tidak tahu bagaimana cara membantah dan menerimanya. Namun yang pasti, satu-dua bulan belakangan, ada semacam perasaan ganjil yang tak mengenakkan. Terlalu mengganggu, sehingga mau tak mau harus dihabisi. Dan salah satu hal yang saya lakukan adalah membaca dengan serius. Menambah jam baca dan melakukannya dengan sangat serius. Dan pada akhirnya, sampailah saya pada keinginan untuk menyelesaikan novel ini.

Murakami membuka novel pertamanya ini dengan kaki dashi; “Tidak ada kalimat yang sempurna. Sama seperti tidak ada keputusasaan yang sempurna.”

Buat para penulis, kaki dashi bukan kalimat yang semata-mata diletakkan di awal tulisan. Kalimat pertama ibarat gerbang yang membawa pembaca kepada dunia yang diciptakan si penulis. Walaupun tidak bisa digeneralisasikan, namun kalimat pertama yang menarik akan membawa pembaca kepada kalimat-kalimat selanjutnya.

Kaki dashi ini tidak hanya menjadi kalimat pertama bagi novel Dengarlah Nyanyian Angin, tetapi menjadi kalimat pertama bagi seluruh novel Murakami. Bayangkan sebesar apa pertaruhan yang dibuat Murakami. Dan satu hal yang paling saya sukai, Jonjon paham tentang pertaruhan ini. Ia tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah, tapi penyampai pesan. Yang ia sampaikan adalah pengakuan si “aku” yang menjadi tokoh utama novel ini.

Bentuk novel ini terlihat seperti catatan harian, dimulai dari 8 Agustus 1970 dan diakhiri 26 Agustus 1970. Ia bercerita tentang “aku”, seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Sebagai mahasiswa jurusan Biologi, “aku” mengaku kalau ia menyukai binatang karena mereka tidak tertawa. Ia pun memiliki perasaan cinta dan benci sekaligus terhadap dunia tulis-menulis. Katanya; “Bagiku menulis kalimat adalah pekerjaan yang menyakitkan.”

Dan bukankah proses penulisan memang sering terasa demikian? Coba ingat-ingat lagi berapa jam yang dibutuhkan untuk menulis satu esai. Ada berapa banyak kalimat yang dihapus untuk menulis kaki dashi? Ada berapa banyak rokok yang dihisap setiap mengerjakan tulisan? Ada berapa umpatan yang keluar setiap kali gagal menuliskan kalimat? Dan ada berapa kekecewaan yang harus ditelan saat tulisan yang sudah selesai ternyata tak sesuai harapan? Borok macam apa yang harus dikorek lagi demi sebuah tulisan? Kegelisahan-kegelisahan seperti apa yang harus dikembangbiakkan untuk mendorong munculnya sebuah tulisan?

Saya teringat dengan apa yang disampaikan Martinus Brouwer dan Myra Sidharta dalam buku yang membahas Virginia Woolf: Kegelisahan Seorang Feminis. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa proses penulisan buat Virginia ibarat proses melahirkan. Ada rasa sakit yang teramat sangat. Makanya tak heran, setiap kali selesai menyelesaikan buku, kejiwaan Virginia selalu terganggu.

Secara garis besar, tak ada kejadian-kejadian aneh dalam novel ini. Cenderung datar tanpa emosi. Begitu pula dengan kalimat-kalimat yang digunakan Murakami saat menghadirkan nostalgia. Dalam novel ini akan ada beberapa cerita nostalgia yang dibiarkan hadir begitu saja. Mulai dari perkenalan “aku” dengan sahabatnya yang bernama Nezumi, masa kecil “aku” dalam perawatan seorang psikiater ataupun pengalaman bersama perempuan-perempuan masa lalu “aku”. Nostalgia-nostalgia itu muncul dan hilang secara tiba-tiba, tanpa runut dan penanda yang jelas. Saya tidak tahu dengan pasti, tapi barangkali hal semacam ini juga muncul dalam novel-novel Murakami yang lain. Agaknya menjadi semacam ciri khas.

Namun yang paling saya sukai adalah bagaimana Murakami melahirkan absurditas-absurditas lewat datarnya bangunan emosi.

Absurditas yang paling mencolok buat saya ada keberadaan Derek Heartfield. Ia adalah penulis fiksi kebangsaan Amerika yang digilai “aku”. Ia adalah obsesi “aku”. Derek mati bunuh diri. Ia melompat dari Empire State Building sambil memeluk foto Hitler di tangan kanan dan memegang payung terbuka di tangan kiri beberapa saat setelah ibunya meninggal. Di nisannya ditulis kalimat Nietzsche; “Bagaimana bisa cahaya siang memahami kelamnya kegelapan malam.”

Ada banyak referensi pengarang dan musisi di novel ini. Dan saya pikir, Derek Heartfield benar-benar nyata, Jujur saja, saya sampai mencarinya dengan Google. Namun ternyata Derek hanyalah tokoh rekaan. Ia tak nyata. Barangkali bagaimana Murakami bercerita tentang Derek yang membuat saya sempat berpikir demikian. Atau kalau mau jujur, sebenarnya sayalah yang menginginkan hal-hal absurd bisa menjadi kenyataan.

Selain itu, absurditas juga muncul dari tulisan-tulisan yang ditulis Derek dan Nezumi. Sebagai catatan, Nezumi memang tak suka membaca buku, namun akhirnya ia memutuskan untuk menulis novel-novel aneh. Kalau kata “aku”, Nezumi menulis novel-novel yang tidak membicarakan cinta dan seks. Sebagai penulis fiksi, Derek cenderung menulis petualangan-petualangan aneh. Tentang pembunuh yang meninggal 3 kali dan meniduri ratusan perempuan, termasuk perempuan Mars. Jadi semacam absurditas yang lahir dari absurditas yang sudah ada. Absurditas yang beranak cucu.

Hal lain yang dibiarkan Murakami hidup dalam novel ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Tentang seorang perempuan yang pernah meminjamkan “aku” piringan hitam LP Beach Boys. Tentang siapa ayah dari anak yang sempat dikandung pacarnya “aku”. Tentang keputusasaan yang tidak sempurna itu. Tentang mengapa harus ada fragmen penyiar radio. Tentang remaja 17 tahun yang dirawat di rumah sakit akibat penyakit saraf tulang belakang. Atau apa yang membuat Derek mati bunuh diri dengan foto Hitler dan payung terbuka? Mengapa Empire State Building? Mengapa Nezumi membenci kekayaan? Mengapa menyemir sepatu harus setiap pukul 20:00? Hal-hal semacam itu. Hal-hal yang muncul dan dibiarkan menjadi pertanyaan tanpa jawaban.

Segala keganjilan yang dibiarkan hidup dalam novel ini pada akhirnya melahirkan penerimaan yang juga ganjil tapi menyenangkan. Penerimaan atas absurditas-absurditas personal yang selama ini mengendap namun tidak pernah saya ceritakan kepada orang lain karena keberadaannya sendiri buat saya sudah terlalu aneh.

Saya ingat salah satu kicauan Murakami di akun sosial media miliknya. Katanya setiap perkataan memiliki konsekuensi. Begitu pula dengan diam. Saya pikir saya juga sedang menelan konsekuensi dari ketidakmauan saya untuk membicarakan hal-hal tidak masuk akal yang sebenarnya selalu ada itu. Lantas, sewaktu mengetahui ada seseorang yang juga berpihak pada keberadaan absurditas dengan membiarkan hal-hal absurd menjadi absurd, dengan merawat pertanyaan sehingga ia tetap hidup sebagai pertanyaan ataupun dengan tidak menulis novel yang isinya diketahui semua orang –rasanya ada semacam perasaan diterima di tengah-tengah konsekuensi tadi.

Perasaan diterima selalu terasa menyenangkan. Dan atas segala perasaan menyenangkan ini, saya pikir, saya memang berutang pada Murakami. Namun utang terbesar saya ada pada Jonjon Johana, karena lewat terjemahannyalah, perasaan diterima itu bisa sampai kepada saya.

Tulisan ini juga ada di Kumparan.